《回忆鲁迅先生》ppt27(5份打包)

- 资源简介:

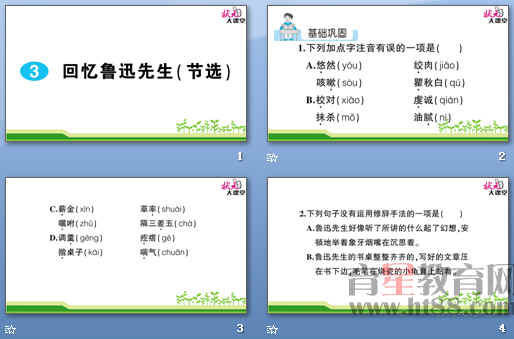

《第3课 回忆鲁迅先生(节选)》教案+课件+教学反思+素材 (5份打包)

4七年级语文下册(2016)《第3课 回忆鲁迅先生(节选)》名人故事-鲁迅.flv

4七年级语文下册(2016)《第3课 回忆鲁迅先生(节选)》课件(1).ppt

4七年级语文下册(2016)《第3课 回忆鲁迅先生(节选)》课件(2).ppt

七年级语文下册(2016)《第3课 回忆鲁迅先生(节选)》教案.doc

七年级语文下册(2016)《第3课 回忆鲁迅先生(节选)》教学反思.doc

3回忆鲁迅先生(节选)

课题 回忆鲁迅先生(节选) 课型 新授课 课时安排 2课时

课时分配 建议本课依据学情分课时。第一课时进行自主学习反馈及整体感知、结构梳理。第二课时进行课文具体感知的交流展示及当堂检测。可适当调节。

教

学

目

标 知识与技能 1.积累词语,品味字里行间蕴含的思想感情。

2.了解本文作者萧红和文章主人公鲁迅先生。

过程与方法 1.体会多种描写手法的艺术效果。

2.体会作者通过细节、日常生活点滴表现人物的写作方法。

情感、态度与价值观 感受鲁迅在平易温和的性格中蕴含的深厚的爱国情感,以及“孺子牛”般的奉献精神。

课

前

预

习

作者简介 萧红(1911—1942),原名张迺莹,1911年出生于黑龙江省呼兰县一个地主家庭,幼年丧母。1930年为了反抗父母包办婚姻离家出走,流浪各地。1932年认识左翼作家萧军并与之结为志同道合的伴侣。1934年在鲁迅的帮助下和萧军一起来到上海。抗战爆发后,上海沦陷,萧红到了香港,1942年病逝于香港九龙。主要作品有:《生死场》《马伯乐》《呼兰河传》《小城三月》。

写作背景 本文选自《萧红全集》第二卷(黑龙江大学出版社2011年版)。有改动。鲁迅先生说过:“想看好花,一定要有好土”;他又曾表示,“只要能培一朵花,就不妨做做会朽的腐草”。为了培育萧红这朵中国三四十年代中国女性文学园圃的奇葩,鲁迅甘作春泥,甘为人梯,在她的作品中倾注了大量心血;鲁迅去世之后,萧红从悲痛中振奋起来,陆续出版和发表了《马伯乐》《回忆鲁迅先生》《萧红散文集》《呼兰河传》等名篇佳作,这些作品又像春泥一样,继续滋养着中国文坛的茂林佳卉。鲁迅和萧红之间的动人情谊已经成为文坛佳话,被千千万万的读者传诵……在林林总总的鲁迅回忆录中,萧红的《回忆鲁迅先生》是一枝独秀。它不仅是鲁迅回忆录中的珍品,而且可谓是中国现代怀人散文的楷范,是敬献于鲁迅灵前的一个永不凋谢的花圈。由于作者萧红跟回忆对象鲁迅之间有着直接交往,对回忆对象充满着缅怀崇敬之情,素材又来自于亲历、亲闻、亲见,因此作品不仅富于史传性,而且也富于文学性。

……

《回忆鲁迅先生(节选)》教学反思

《回忆鲁迅先生》是一篇回忆性散文,因此我在课前要求学生自主学习本课的生字词和搜集鲁迅的一些资料,我这一节课主要从读、论、聊三个层面来进行教学。

首先是读,让学生通过多种形式的读,理解课文中主要写了关于鲁迅先生的几件小事,反应了鲁迅先生的什么特点;

其次是论,学生四人小组交流自己的感悟,在旁边批注自己的理解;

最后是聊,教学中我试图把自己对鲁迅先生的了解与学生分享,并以此抛砖引玉,希望能够得到学生的不同理解。理解的过程就是帮助学生建立联系的过程。

我主要从三个方面打通学生的思路:一是引导学生与生活联系。有人说善于读书的人,不仅能够读进去,更要能走出来。在整个交流的过程中,我注重引导学生从文本中走出来。如鲁迅走路的动作让学生模仿,鲁迅先生读信那部分结合平时老师遇到做作业马虎的同学时候的心情。二是引导学生与历史资料相联系。

实践证明,整个教学过程以情感为主线,以读为主,极大地促进了学生自由的感悟和体验。课堂既有预设又有生成,之所以取得良好的效果,一是教师的角色转变了,教师由教者转变成为有经验的组织者和引导着;二是改变了传统的教学方式,倡导民主、提倡开放,重视学生的个性发展,学生学得生动,学得开心。