高考“喜报”是对落榜者的伤害

作者:不详 时间:2016/6/27 18:47:31 来源:会员转发 人气:563

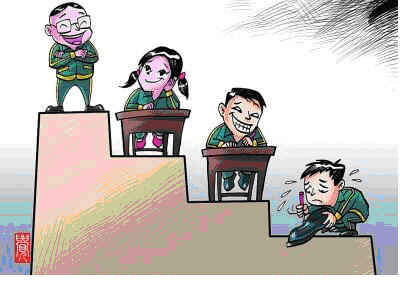

对于喜庆着的家庭,我不想多说祝贺的话语。我在想的是,那些因为没有考出好的成绩,本身便有了失败感的学生和家庭,为什么会有承受不了的“压力”,而使学生选择告别这个世界,选择悄然的出走,寻一份孤独的安静?这个“压力”曾经蛰伏在哪里,又为何突然之间横行于社会。这几天,我走在城市的街道上,路过几所高中学校的时候,都见到了学校在大门口、大路旁,用大红纸、大字体书写的高考喜报:本校进一本线者多少,进二本线者若干,然后是醒目的学生名单。据说,除了这种“马路喜报”,还有通过网路,把同样的内容推送到家长手机、张挂在学校网站上的“网络喜报”。有些过线率相对较高的学校,或者是出了成绩优异者的学校,还有特别的“祝贺标语”之类。

也许我们应该好好地品味一下学校这样用力地发送“喜报”,所要传达的是什么,支持这一行为的是一种什么样的理念,在追求主观上的好效果的同时,客观上又会有什么样的坏结果。

也许在学校看来,他们是在展示自己的教学能力与实绩,是在彰奖学习成绩优秀的学生,提升自己的社会知名度,为即将到来的招生做一个大的广告。这正是越是高考成绩好的学校,越是起劲的发送“高考喜报”的原因。可是,即便是最优秀的学校,也不能保证它所有的学生都能百分之百地考过一本、二本线,它总会有名落孙山者。而当学校把过线学生的名字写上大红“喜报”,将其奉为高考的英雄、自己教学的骄傲的时候,在客观上便将那些落榜者视为学习的失败者与未能教育好的学生,成绩优异的考生成为学校的骄子,而落榜者此刻已成了学校的弃儿。此时的学校已经忘记,金榜题名者与名落孙山者,都是自己的学生,都应该给予一个平等的人格与尊严。在学校这样一种地方,如此作为,显然失去了它之所以成为学校的本分。

现在,学校不但这样写出了“喜报”,还用尽手段铺天盖地发散出了这样的“喜报”,给我们这个已经变得越来越“势力眼”的社会,提供了难得的追捧、热炒高考成绩的原料,“喜报”得以传播的同时,其中隐含的理念更是得以放大。随着这种隐含了歧视与偏见的“喜报”在社会上广泛传播,岂能不给落榜的学生及其家庭带来压力?岂能不在他们原本就有一种失败感的心里,更加了一块“成功者荣、失败者耻”的石头?那些小小的,第一次尝到真正的失败滋味的心灵,需要有多大的耐力才能度过这个酷热难熬的夏天呢!

学校是教书育人的地方,但不能变成吹嘘教学成绩、考试成果的场所,更不是打擂台、拼英雄的地方。对于学校来说,每一个在那里学习的人都是你的学生,教授他们知识,传授他们学习知识的方法,育植他们平等、尊严、人格是学校的本分。美国总统杜鲁门当选后不久,有位客人前去拜访他的母亲。客人笑道:“有哈里这样的儿子,你一定感到十分自豪。”杜鲁门的母亲赞同地说:“是这样,不过我还有一个儿子,也同样使我感到自豪,他现在正在地里挖土豆。”我们虽然不期望学校有做母亲的胸怀,但应该有母亲那样的对于自己的学生一视同仁的精神。高考结束之后,每一个考生都可以在网上查询到自己的成绩,哪里又需要学校那样大张旗鼓地予以公布呢?如果学校想告知每位学生的考试成绩,可以很方便地一一传达,又何必那样在学校的公共场所告知于世呢?

作为个体的学生,完全可以庆贺自己取得的高考成绩,因为这毕竟是他或她人生历程上的一个胜利。但学校实在没有必要去宣扬自己有多少学生考出了多好的成绩。考得好,本是学校的职责;考得不好,是学校的教训。每年的高考过后,学校最应做的,不是宣扬自己的成就,而应是去总结为什么还有没有考好的学生。假若有一所学校,每年的高考成绩公布之后,给每一位落榜者和家长发一封致歉的信,表示自己的遗憾,鼓励学生不要被暂时的失败击倒,他或她的人生还很长,还有更多的路可供选择。我将这样的学校,视为一个温暖的尽职的学校。

一个社会的文明程度如何,不是去看他们怎样对待英雄,而应该去看他们怎样面对一个失败者。而在我们这个信奉“成王败寇”哲学的社会,一向是“英雄不问出处”地跑去做英雄的拥趸,哪怕是俯伏在英雄的脚下,做出万般崇拜的样子,而对于失败者,给予的则常常是冷漠的遗弃与落井下石的嘲弄。如果从这一个角度看,我觉得那些张扬的大红“喜报”,那红并非是颜料而是用了血做成的。

文章评论

共有 0位用户发表了评论 查看完整内容